Aprendamos sobre los textiles

Porque un HUIPIL es más que ropa, que hilos, que un objeto... Es vida e historia.

Descubre cosas que seguro no sabías sobre las prendas artesanales. En este pequeño espacio, te compratimos datos interesantes para que atesores aún más tus textiles hechos a mano.

El huipil, una prenda que se niega a desaparecer

Historia del telar

El vestigio textil más antiguo de Ámerica, se descubrió en un yacimiento arqueológico en Perú y se cree que data de hace 6,000 años, es de algodón y está teñido de azul proveniente de la planta índigo.

Y el tejido más antiguo del mundo, lo descubrió un equipo de arqueólogos en la cueva Dzudzuana, situada en la falda de una montaña del Cáucaso, en la República de Georgia, aquí se encontraron fibras de lino de 34,000 años .

Sin duda la invención de los textiles y las herramientas necesarias para ello, es de las cosas más sorprendentes que el humano ha logrado. En muchas culturas antiguas se comenzó el tejido de telas en algún punto de la historia, y se puede coincidir en que fue con el cambio de la vida nómada a asentarse y la agricultura.

Ya que esto les dió la oportunidad de observar y trabajar materiales para hacer los tejidos después de pensar y aterrizar al idea de que tejer hilos de forma perpendicular les permitiría hacer tela, cestos, redes... un descubrimiento que sin duda cambió el rumbo de la historia.

Instrumentos

Sin manos con dones, los telares nunca hubieran existido. Pero los tenemos, y conocerlos es una obligación.

Instrumentos para formar hilos, como los malacates: malacate deriva del náhuatl "malácatl" y significa dar vueltas, girar en sí mismo, y tal es precisamente la función de este instrumento, hechos de distintos tamaños y diseños, generalmente de barro o cerámica, aunque también los hay de madera, hueso y otros materiales.

Los tzotzopaztlis para acomodar los hilos en el telar, que se hacían de madera o de hueso (uno encontrado, se cree que es de fémur de jaguar y está tallado)

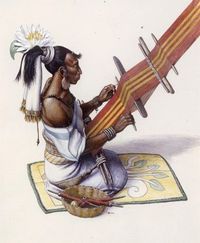

Los extremos son cuerdas que se atan a dos rodillos de madera, llamadas enjulios, que sujetarán el tejido. El extremo superior, se fija a un árbol, mientras que el inferior se sostiene con un mecapal, (una faja de tejido de ixtle), que la tejedora sujeta a su cintura para tensar el telar.

Como se observa en la imagen, tiene otros elementos de madera que se emplean para lograr el ancho de la tela y otros para urdir los hilos, las varas de lizo ayudan a elevar los hilos pares y producir un espacio entre ambos juegos de hilos en el que se inserta la trama, la vara de paso sirve para subir los hilos impares para que pueda regresar el hilo. Conforme se va tramando, con el machete o tzotzopaztli se van apretando los hilos. En consecuencia, al urdir los hilos alternados, estos se van tramando sobre los hilos de la urdimbre. Al añadir diferentes colores, dan lugar a más entrelazados y resultados, consiguiéndose multiplicidad de diseños, además, algunos llevaban ornamentos que aumentaban su belleza.

En la mayoría de los pueblos indígenas, la manera de tejer y los componentes son los mismos, la esencia concierne al tejedor y la región en donde se elaboran.

La mujer y su don divino de hilar y tejer

La relación femenina con los tejidos se advierte en diversas descripciones y mitos. Para los nahuas, desde el principio de los tiempos las tareas de género estuvieron definidas: el hombre labraría la tierra y la mujer hilaría y tejería. En la primera pareja creadora, Oxomoco y Cipactónal

Es innegable que la mujer tuvo un papel destacado en la época prehispánica, ya fuera ocupando cargos de renombre en la sociedad, como sacerdotisas o dirigentes, sin dejar las labores domésticas, destacando el hilado y tejido.

Este oficio estaba dotado de una gran carga simbólica, ya que reproducía los actos hechos por un grupo de dioses en los tiempos primigenios. Por tal motivo, varias de estas deidades eran tenidas por patronas, y muchas también estaban vinculadas a varios gremios de labores específicas.

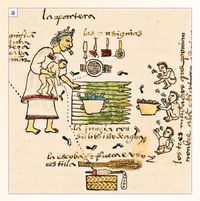

La elaboración de prendas de vestir en el México antiguo fue un trabajo especializado que se transmitía de generación en generación y desde temprana edad. Fray Bernardino de Sahagún nos relata lo que ocurría durante el bautizo de las niñas: “…Y si era hembra la que se baptizaba, aparéjabanla todas las alhajas mujeriles, que eran aderezos para tejer y para hilar, como era huso y rueca o lanzadera, y su petaquilla y vaso para hilar…”, mientras que al niño se le entregaban armas votivas que lo vincularían con su formación marcial.

En la descripción que nos proporciona el fraile se aprecia que entre todo el instrumental que le era entregado a la niña se encuentra el tzotzopaztli, conocido comúnmente como lanzadera, plegadera y machete de telar. De acuerdo con Geoffrey y Sharisse Mc-Cafferty (2019, p. 708), todos los utensilios utilizados por las mujeres en la confección de prendas equivalían simbólicamente al armamento empleado por los hombres en la guerra.

Así, el tzotzopaztli simulaba al macuáhuitl, mientras que los ejes de madera del huso podrían aludir a las flechas; caso similar ocurría con los malacates que, en esta analogía, estarían relacionados con los escudos o rodelas. Simbólicamente etos objetos le eran cedidos a la mujer parturienta en un acto que reforzaba la manera en que se concebía a la mujer como una guerrera, ya que tras parir se creía que había tomado como cautivo de guerra al recién nacido.

Marín Calvo, Antonio, “El tzotzopaztli en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan. Una aproximación simbólica”, Arqueología Mexicana, núm. 179, pp. 70-77.

El telar como parte de su vida y responsabilidad

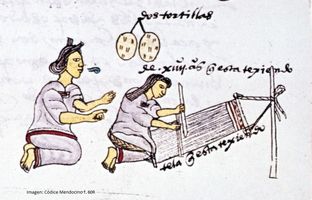

Alrededor de los cuatro años, las niñas se incorporaban cada vez más a las labores de hilar y tejer, al principio observando y jugando con los hilos. Era la madre quien transmitía las enseñanzas para que a los siete años estuvieran preparadas para hilar por sí solas. Cuando las niñas no aprendían bien esta actividad eran castigadas, pues tales trabajos se consideraban dones divinos, y no importaba la jerarquía social: fueran nobles o esclavas, tenían que realizarlos.

A los 14 años las niñas ya sabían tejer, y aproximadamente a los 16 ya dominaban esa labor y estaban entonces listas para el matrimonio.

Al hilar y tejer las mujeres participaban en la sociedad, ya que se vestían ellas mismas, vestían a su familia y cooperaban para el tributo elaborando infinidad de mantas. Si una mujer era estéril, tenía mal carácter o descuidaba los quehaceres femeninos como hilar y tejer, debía ser repudiada.

Las mujeres heredaban siempre tal conocimiento a sus hijas y les proporcionaban pequeños malacates y husos, para que jugaran con ellos y con los hilos, y perpetuaran así la tradición de las abuelas y de muchas generaciones anteriores. Tenían una estrecha relación con sus instrumentos, que incluso se llevaban al fallecer para seguir hilando y tejiendo. La mujeres que morían en el parto iban al lado poniente del universo, el Cihuatlampa, donde, entre otras labores, se dedicaban a hilar.

Al morir, se les enterraba con su mejor atavío y los instrumentos de trabajo que siempre las acompañaron eran la ofrenda. En las excavaciones arqueológicas sólo se han encontrado malacates junto a sus osamentas. Esta costumbre aún puede observarse en algunas comunidades indígenas amuzgas; cuando entierran a una mujer ponen sus instrumentos y atavíos, entre ellos huipiles, blusas, fajas, etc., e incluso con ellas se van los dechados o muestrarios que utilizaron en vida para copiar diseños. Como ocurría con sus abuelas en la época prehispánica, las mujeres nahuas de la Sierra de Puebla y de Veracruz son inhumadas junto con sus hilos.

Tomado de Rosario Ramírez, “El hilado y el tejido en la época prehispánica”, Arqueología Mexicana, Edición especial 55, pp. 68 - 69.

Imagen: a) El bautizo de un infante. Se representaron los enseres para el hilado y el tejido en la parte inferior de la imagen. Códice Mendocino, f. 57r.

Conoce nuestros huipiles y textiles artesanales

Porta historia y tradición en tu día a día